Prachtvoller barocker Deckelpokal

Sachsen, Ostrahütte Dresden, um 1730

Farbloses Schnittglas

Jeder kennt heute das 1708 erfundene und 1710 von August dem Starken patentierte Meissner Porzellan. Doch kaum jemand weiß um die gläsernen Schätze, die vor dieser Zeit in Sachsen entstanden. Wir sammeln und handeln mit den Gläsern, die in den sächsischen Hütten entstanden sind und bieten hier einen:

Prachtvollen Deckelpokal. Scheibenfuß mit Abriss und geschnittener Bordüre mit Gehängen, Bandel- und eingerolltem Rankenwerk. Balusterschaft, Kugelnodus und Kuppaansatz vielfach facettiert. Frontal geschnittenes, teils poliertes Allianzwappen mit reicher Helmzier, auf Gegenseite von Palmzweigen gerahmtes, bekröntes Spiegelmonogramm. Auf Deckel mit gestauchtem Rand und schliffverziertem Knauf, symmetrisch geschnittene Blatt- und Blütenzweige.

DIE GLASHÜTTEN AUGUST DES STARKEN

Da das Porzellan noch nicht erfunden war und dieses auch nicht die kurfürstlichen Probleme der Beschaffung von Weinpokalen gelöst hätte und die kurfürstlich-sächsische Glashütte in Pretzsch aus Mangel an Brennholz zum Erliegen gekommen war, ordnete Kurfürst August der Starke am 28. Mai 1700 die Errichtung zweier neuer Glashütten in geeigneteren Gefilden an. Die Ostrahütte wurde vor dem Wilsdruffer Tor in Dresden erbaut und die zweite beim Jagdhaus in Glücksburg. Das in den beiden Hütten hergestellte Glas war von guter Qualität und deshalb sehr begehrt. Nach der Schließung der Hütte Glücksburg wurden ab 1750 die noch vorhandenen Glücksburger Glasbestände in der Ostrahütte weiter veredelt und geschliffen.

Höhe: 34,5 cm (mit Deckel); 24,5 cm (Pokal)

Durchmesser Lippe: 10 cm; Durchmesser Fuß: 10,8 cm; Durchmesser Deckel: 11,2 cm.

Ausgezeichnete Erhaltung. Keine Chips oder Beschädigungen. Fußrand minimal beschliffen.

Belgische Privatsammlung.

Hiermit wird die einwandfreie Herkunft des Pokals bestätigt. Er ist zum Zeitpunkt des Verkaufs frei von Rechten Dritter.

Prachtvoller barocker Deckelpokal

Dresden, um 1730

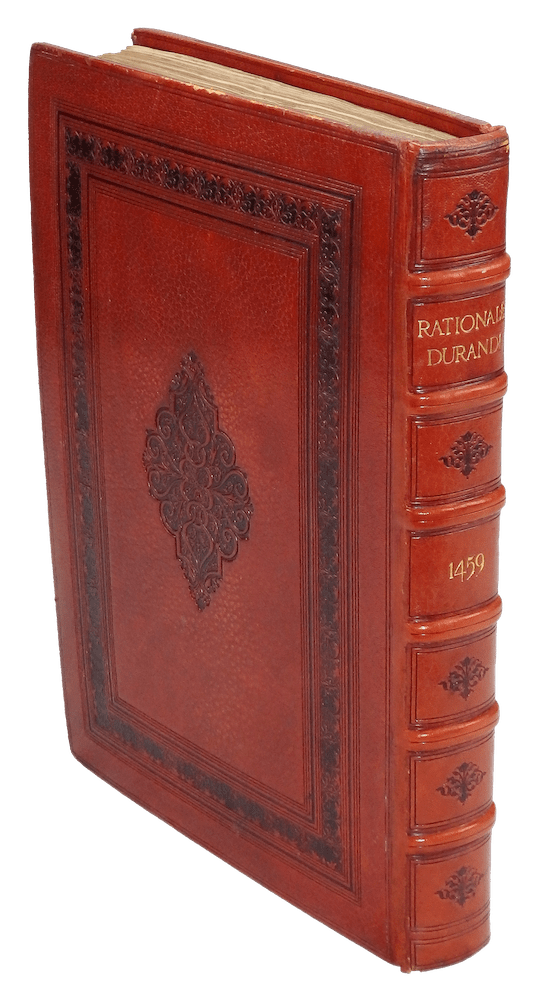

Diese hier vorliegende Druckausgabe der „Rationale“ von Durandus ist von höchster Bedeutung für die Geschichte der Typographie und gilt als das dritte datierte und vierte überhaupt gedruckte Buch. Vorausgegangen waren lediglich die um 1455 gedruckte Gutenbergbibel sowie die ebenfalls in der Offizin von Fust und Schöffer entstandenen Psalter vom 14. August 1457 und vom 29. August 1459. Eigens für diesen Druck schuf Peter Schöffer die sogenannte „Durandus-Type“, eine Gotico-Antiqua, die Elemente der Rotunda mit den Stilmerkmalen der italienischen Humanistenhandschriften verbindet.