Prachtvolles barockes Flügelglas.

Venedig oder Façon de Venise, um 1720

Farbloses Schnittglas.

Prachtvoll geformtes Flügelglas in Form eines originellen Scherzpokals nach Vorbild des Muraneser Glases. Dünnwandiges, blasiges, farbloses Glas. Der ansteigende Scheibenfuß mit nach unten umgeschlagenem Rand und Abriss. Der runde Hohlbalusterschaft mit seitlichen, aufgeschmolzenen, waffelartig gekniffenen Fadenauflagen mit abgeflachten Blattmotiven. Glockenförmige, geweitete Kuppa, oben mit aufgeschmolzener Fadenauflage. Die Kuppa und der Hohlbalusterschaft sind durch eine Öffnung verbunden. Außerdem ist eine der runden Applikationen des Hohlschaftes offen, sodass beim Einfüllen von Flüssigkeit diese am Schaft mit einem Strahl austritt. Trinken sollte man somit nicht wie gewöhnlich von der Lippe sondern sich durch hochhalten des Glases den Strahl in den Mund spritzen lassen.

Höhe: 17,5 cm

Durchmesser Lippe: 10,5,0 cm

Durchmesser Fuß: 19,0 cm.

Sehr guter Originalzustand. Herstellungsbedingt etliche winzige Luftbläschen in Wandung und Fuß. Ausflussstutzen innen etwas milchig.

Bayerische Privatsammlung.

Franz Adrian Dreier: Venezianische Gläser und „Façon de Venise“ (Kataloge des Kunstgewerbemuseums Berlin. Bd. 12). Kunstgewerbemuseum, Berlin 1989.

Hiermit wird die einwandfreie Herkunft des Pokals bestätigt. Dieser ist zum Zeitpunkt des Verkaufs frei von Rechten Dritter.

Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts gelangte die Rezeptur der venezianischen Glaskunst trotz aller Versuche der Republik, dieses Geheimnis für sich zu behalten, nach Deutschland, die Niederlande und Flandern. Emigrierte Venezianer errichteten die ersten Produktionsstätten in Antwerpen, Lüttich, in Norddeutschland und Holland, in Kassel, Nürnberg, im Schwarzwald, in Tirol und andernorts. Da Gläser in dieser Zeit noch nicht signiert wurden, ist eine Zuschreibung nach Venedig oder Façon de Venise äußerst schwierig vorzunehmen.

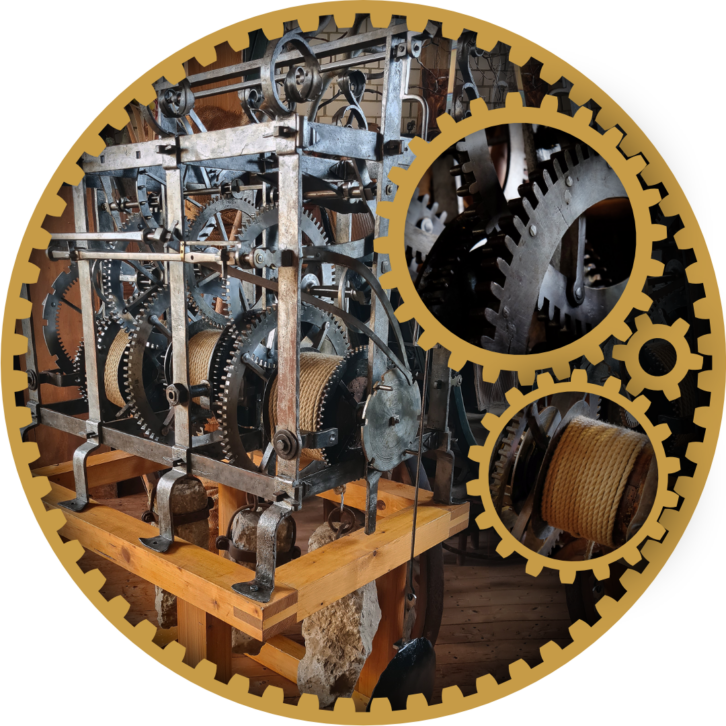

Ein 350 Jahre altes Meisterwerk der Technik aus Eisen, Bronze, Stein und Holz erzeugt einen Herzschlag der Zeit, der ganze Generationen begleitete. Die Zahnräder greifen vollendet ineinander, sie messen die Stunden mit Präzision – und mahnen, dass auch unser Maß begrenzt ist.

Dieses monumentale Uhrwerk des 17. Jahrhunderts ist mehr als ein Mechanismus aus Eisen und Zahnrad – es ist ein Sinnbild menschlicher Kunst und Vergänglichkeit. In vollendeter Präzision schlägt es die Stunden, ordnet den Tag und erhebt den Blick zum Ewigen. Doch jeder Schlag ruft auch ins Gedächtnis: Wie das Räderwerk unaufhaltsam kreist, so rinnt auch das Leben dahin – ein klingendes Memento mori im Takt der Jahrhunderte.