Dokumentenschatulle im Lederschnitt-Dekor.

Frankreich oder Deutschland, um 1550

Lederbezogenes Nadelholz mit eisernem Schloss

Seltene Lederschnitt-Schatulle. Spätgotischer Deckelkasten aus Weichholz mit verziertem Lederbezug in seltener Schnitttechnik, Eisenbeschlägen mit zwei Scharnieren, tordiertem Tragegriff und eisener Schließe mit Eisenschloss. Innenausstattung in Leinen.

Vorliegend ein seltener und wohl erhaltener „Missalekasten“ in Form eines lederbezogenen Holzkastens mit reichem Eisenbeschlag und an allen sechs Seiten des Lederbezuges, das mit der besonderen Technik des sogenannten „Lederschnittes“ geziert ist. In horizontalen Bahnen sind wolkenähnliche florale Elemente auf den Deckel geschnitten, die in rechtem Winkel zu den breiten Beschlägen angeordnet sind. Mit vereinzelten Querschraffuren und kleinen Punktlockstanzen wurden die akanthusähnlichen Blattdarstellungen plastisch gehöht. Der Deckelrand ist mit vertikalen Linien und teils mit Querschraffuren geziert, auf dem Schatullen-Korpus folgen weitere hübsche Muster mit Rauten und Wellenblumen.

Adaptiert wurde die Technik des Lederschnitts meist von den Buchbindern, wenn diese nicht selbst auch für die Herstellung der vorliegenden Schatulle verantwortlich waren. Die Bearbeitung ist hier dermaßen exakt, dass es sich gut und gerne auch um einen Buchbinder handelt könnte. er Lederschnitt gehört zu den mit Abstand aufwendigsten Techniken der mittelalterlichen bis frühneuzeitlichen Lederbearbeitung, auch waren die so bearbeiteten Objekte, Einbände, Truhen, Kassetten, Schwertscheiden etc. oft auch fragiler, so dass nur noch wenige hiervon erhalten sind. Die Figuren, Ornamente und Verzierungen wurden mit einem scharfen Messer entweder mit Kreisellinien oder Geraden in das weiche, vorher erwärmte und angefeuchtete Leder geschnitten, dann wurden die Schnittkanten von der Fleischseite aus profiliert, also herausgedrückt, so dass die Schnittkanten leicht klafften und das Muster sichtbar wurde, bevor das Leder dann auf ein Holzstück (eine Kassette, einen Einbanddeckel) gezogen wurde. Fünf genietete Eisenbänder, welche auf der Rückseite mit Scharnieren versehen sind, umfassen die Schatulle, auf deren Deckel ein Tragegriff aus tordiertem Eisen an zwei Muffenbeschlägen angebracht ist. Die Vorderseite mit einem großem Schlossbeschlag und typisch gotischem Fallriegel. Schlossriegelmechanismus vorhanden, Schlüssel verloren. Innen mit alten Leinen ausgelegt.

Höhe: 13,5 cm

Breite: 30,5 cm

Tiefe: 23 cm

Insgesamt noch gute Erhaltung mit stärkeren Gebrauchsspuren. Alt restauriert. Lederbezug mit Fehlstellen an Kanten und Ecken. An den Seiten etliche kleine inaktive Wurmlöcher. Ehemals quer verlaufende Eisenbänder nur fragmentarisch vorhanden. Siehe Bilder.

Süddeutsche Privatsammlung

Hiermit wird die einwandfreie Herkunft des vorliegenden Objektes bestätigt. Dieses ist zum Zeitpunkt des Verkaufs frei von Rechten Dritter und wurde mit der Lost-Art-Datenbank abgeglichen.

Frankreich oder Deutschland, um 1550

Lederbezogenes Nadelholz mit eisernem Schloss

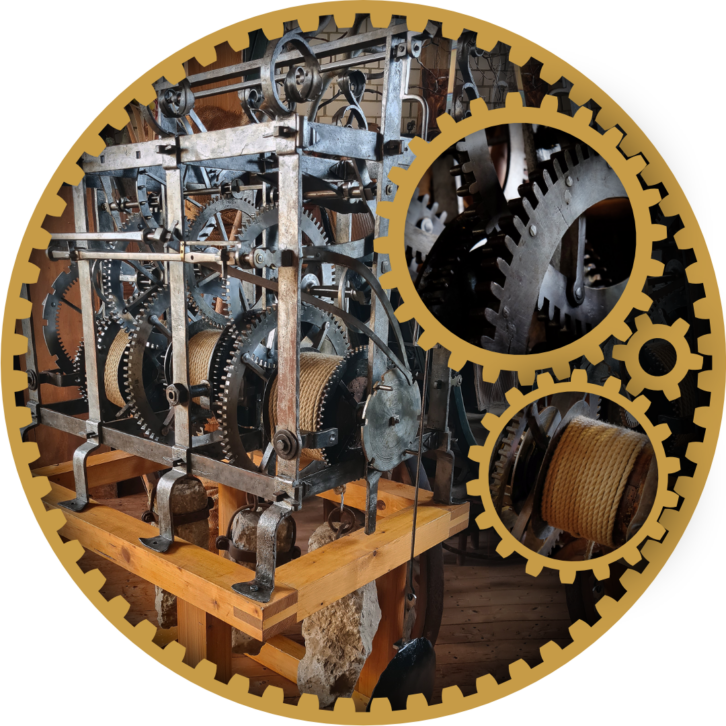

Ein 350 Jahre altes Meisterwerk der Technik aus Eisen, Bronze, Stein und Holz erzeugt einen Herzschlag der Zeit, der ganze Generationen begleitete. Die Zahnräder greifen vollendet ineinander, sie messen die Stunden mit Präzision – und mahnen, dass auch unser Maß begrenzt ist.

Dieses monumentale Uhrwerk des 17. Jahrhunderts ist mehr als ein Mechanismus aus Eisen und Zahnrad – es ist ein Sinnbild menschlicher Kunst und Vergänglichkeit. In vollendeter Präzision schlägt es die Stunden, ordnet den Tag und erhebt den Blick zum Ewigen. Doch jeder Schlag ruft auch ins Gedächtnis: Wie das Räderwerk unaufhaltsam kreist, so rinnt auch das Leben dahin – ein klingendes Memento mori im Takt der Jahrhunderte.