Johannes Balbus (gest. 1298)

Catholicon. Summa grammaticalis quae vocatur Catholicon.

Adolf Rusch, Straßburg, um 1470

Vierter Druck des Catholicon, der zweite durch Rusch besorgte. Das von dem Dominikaner Johannes Balbus verfasste Catholicon ist ein umfangreiches lateinisches Bedeutungswörterbuch, welches um 1286 entstand und einen erheblichen Einfluss auf den Lateinunterricht des 14. und 15. Jahrhunderts innehatte. Dieses Wörterbuch umfasst ca. 670.000 Wörter und diente dazu, die Bibel richtig auszulegen. Das Werk ist in fünf Abschnitte aufgeteilt, deren erste vier Orthographie, Akzentsetzung, Etymologie, Syntax und Redeweisen behandeln. Der fünfte, größte Teil umfasst ein alphabetisch geordnetes Wörterbuch mit mehr als 14.000 Einträgen. Der Klerus und der lateinkundige Leser konnte hieraus das wesentliche Wissen der Zeit entnehmen und es als eine Art Konversationslexikon benutzen. Mit der aufkommenden Reformation wandelte sich das Image des Catholicons vom Wissenslexikon zu einem mittelalterlichen und veralteten Lehrbuch. Erasmus von Rotterdam und Martin Luther verurteilten dies gar als ungelehrt und barbarisch.

Das Catholicon gehörte zu den ersten gedruckten Inkunabeln überhaupt. Nach der ersten Mainzer, bei Fust & Schöffer 1460 (eigentlich aber zwischen 1469-1472) gedruckten Erstausgabe, erschien 1469 die bei Günther Zainer in Augsburg gedruckte sowie die beiden Ausgaben von Adolf Rusch in Straßburg und danach noch 20 weitere Inkunabel-Ausgaben.

Adolf Rusch, auch genannt „der Drucker mit dem bizarren R“ war Straßburgs zweiter Drucker und gab das Werk um 1470 zweimal in prachtvoller Ausstattung heraus. „Bemerkenswert sind seine Drucke durch den frühen Gebrauch der Antiqua und die Vorliebe für humanistische Literatur. Außer der reinen Antiqua mit dem bizarren R kennen wir noch (die hier verwendete) halbgotische Type, in deren Majuskeln diejenigen der ersten Type eingesprengt sind“ (Voulliéme 145). Der Druck wird im ISTC mit „um 1470“ datiert. Die nachweislich spätmöglichste Datierung des Druckes ergibt sich durch ein Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek in München, das einen Rubrikatorenvermerk von 1477 trägt. Unser Exemplar wurde vom Rubrikator durchgehend mit schwungvollen Initialen und Lagensignaturen in roter Tinte ausgestattet und teilweise handschriftlich ergänzt.

Zweispaltige, semigotische Type mit 67 Zeilen. Durchgehend rubriziert und mit etlichen großen und kleinen rot eingemalten Initialen. Blattgröße: 48 x 33,5 cm. Satzspiegel: 33,5 x 21,5 cm. Extrem breite und unbeschnittene Ränder.

369 (statt 372) nicht num. Blatt. Es fehlen, neben den beiden leeren Blättern a1 und R8, das erste bedruckte Blatt a2, welches durch ein kaum erkennbares Faksimile ersetzt wurde. Das Doppelblatt m4/m7 wurde bereits vor dem Binden durch eine saubere zeitgenössische Handschrift ersetzt, da diese Blatt offensichtlich im Druckvorgang fälschlicherweise ungedruckt blieben. Da das erste im Original vorhandene Blatt die typischen Bräunungen eines Titelblattes aufweist und dort sich auch ein handschriftlicher Besitzereintrag befindet, kann angenommen werden, dass auch das erste fehlende Blatt bereits Jahrhunderte fehlen dürfte.

Lagenformel: a-c10; d8; e10; fg6; h8; i–x10; y6; z10; A–E10; F8; GH10; I8; K6; L-P10; QR8.

Originaler voluminöser Augsburger Kalbsledereinband über schweren Holzdeckeln mit reicher gotischer Blindprägung. Dieser stammt wohl aus der Augsburger Buchbinderei „Fuchsvogel-Meister II“ (Kyriss 92, EBDB w002087), tätig von 1470 bis 1489 und nach Kyriss eine der ältesten Augsburger Werkstätten. Für unseren Einband fanden die Stempel 1-3, 5 u. 7 Verwendung.

Um den länglichen Mittelkasten fünf mit Streicheisenlinien begrenzte Bordüren bis zum Außenrand mit weit über hundert Prägestempeln (diverse Blüten). Guter Zustand mit Gebrauchsspuren. Deckel beschabt und bestoßen sowie mit Bezugsfehlstellen an Kanten und Ecken. Gelenke, Rücken und Deckel alt restauriert. Schließen und Vorsätze erneuert. Imperialfolio: 50 x 35,5 x 12,5 cm.

Guter, überwiegend sehr guter und genuiner Erhaltungszustand. Kräftiger, fühlbarer und äußerst breitrandiger Druck auf festem, klangvollem Büttenpapier. Überwiegend sauberer Druck jedoch das Papier gleichmäßig leicht gebräunt und partiell in den Außenrändern angestaubt und partiell stockfleckig. Im oberen Rand partiell mit mehr oder weniger starken Wasserfleck im oberen Außenrand. Einige Blatt teilweise unbeschnitten. Erste Blatt vereinzelt mit kleineren restaurierten Randläsuren.

Literatur: ISTC ib00023000; GW 3185; Hain-Copinger 2251; BMC I, 65; Goff B-23

Hiermit bestätigen wir Originalität sowie einwandfreie Herkunft der vorliegenden Inkunabel. Das Objekt ist zum Zeitpunkt des Verkaufs frei von Rechten Dritter und wurde mit dem Lost-Art-Register abgeglichen. Für die Lieferung außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung der Kulturbehörden erforderlich. Diese wird von uns nach Eingang des Kaufpreises beantragt und dauert ca. 14 Tage. Für die Verbringung in EU-Länder ist aufgrund der festgelegten Wertegrenzen keine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.

Johannes Balbus (gest. 1298)

Catholicon. Summa grammaticalis quae vocatur Catholicon.

Adolf Rusch, Straßburg, um 1470

Das von dem Dominikaner Johannes Balbus verfasste Catholicon ist ein umfangreiches lateinisches Bedeutungswörterbuch, welches um 1286 entstand und einen erheblichen Einfluss auf den Lateinunterricht des 14. und 15. Jahrhunderts innehatte. Dieses Wörterbuch umfasst ca. 670.000 Wörter und diente dazu, die Bibel richtig auszulegen.

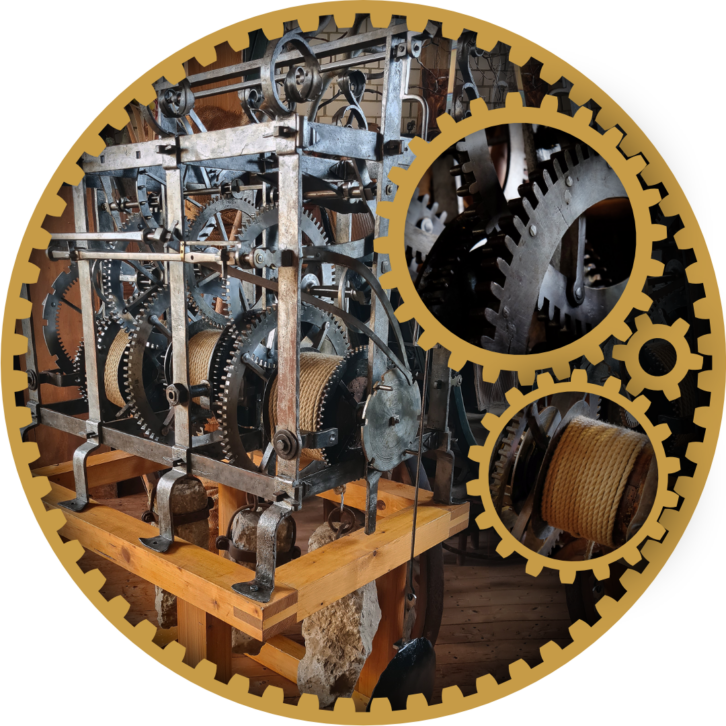

Ein 350 Jahre altes Meisterwerk der Technik aus Eisen, Bronze, Stein und Holz erzeugt einen Herzschlag der Zeit, der ganze Generationen begleitete. Die Zahnräder greifen vollendet ineinander, sie messen die Stunden mit Präzision – und mahnen, dass auch unser Maß begrenzt ist.

Dieses monumentale Uhrwerk des 17. Jahrhunderts ist mehr als ein Mechanismus aus Eisen und Zahnrad – es ist ein Sinnbild menschlicher Kunst und Vergänglichkeit. In vollendeter Präzision schlägt es die Stunden, ordnet den Tag und erhebt den Blick zum Ewigen. Doch jeder Schlag ruft auch ins Gedächtnis: Wie das Räderwerk unaufhaltsam kreist, so rinnt auch das Leben dahin – ein klingendes Memento mori im Takt der Jahrhunderte.